前回の記事で日本は少子高齢化や平均寿命が伸びていることから借金が積み重なってきているというお話をしました。

今回はその借金を賄うための財源である税金のお話をしていきます。

- 間接税と直接税について

- 消費税の歴史

- 日本と世界の税金の違い

などがわかるよ!

税金の種類

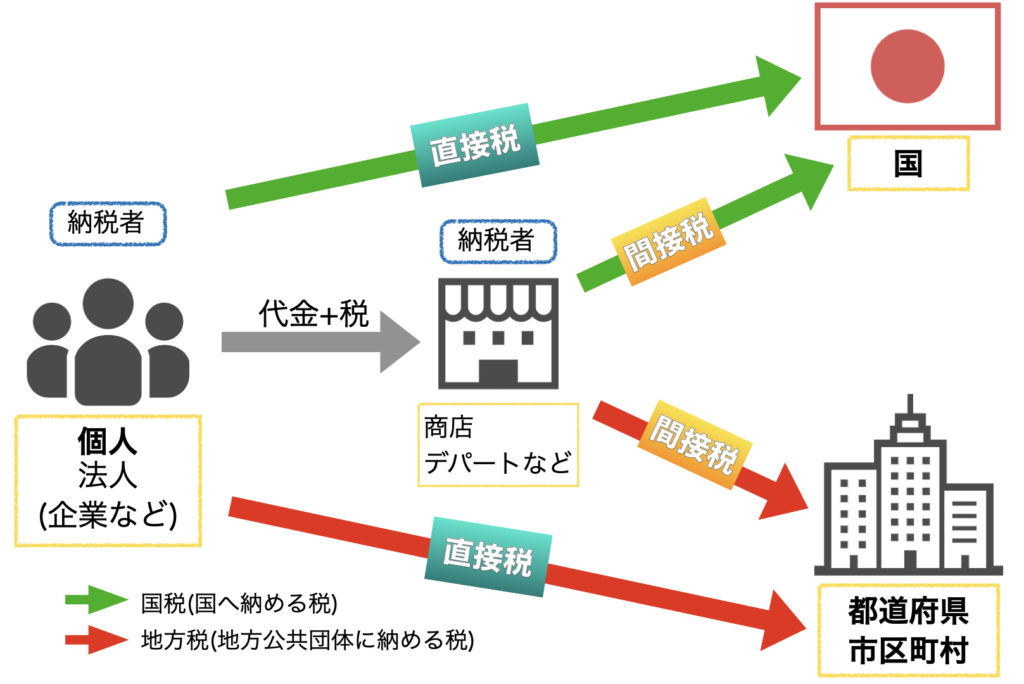

税金は大きく分けて二つあります。直接税と間接税です。

直接税

直接税とは、その名の通り税金を払う収めるべき人と負担する人が同じ税金のことを指します。

直接税には所得税や法人税などが有名だが、収入を多く得られる人から徴収できるので柔軟に対応を変えることで貧富の差を解消することができる。

また不景気の時は直接税を下げることで、大幅に手取り額が減らない様に調整する機能がある。しかし、従業員などに景気が良い時にたくさん取りすぎてしまうと手取り額が減ってしまうため勤労意欲を下げてしまうという側面もあリます。

間接税

また間接税とは、その名の通り税を納めるべき人と負担する人が異なるものを指します。

例えば、代表的な間接税である消費税を実質的に負担しているのは、最終的に物を買ったり、サービスを受けたりする消費者だが、実際に納めるのはその物を販売したり、サービスを提供したりする業者である。そのため、税を納める人と負担する人が異なることから、間接税であるといえます。

間接税は収入の差が関係なくどんな人にでも平等で取られるために負担感などは少ないが、低所得者からすると負担する割合が増えるといった側面も持ちます。

どちらの税金にもメリットデメリットあるが、どちらが優れているかというのは問題ではありません。

戦後以前から、日本では直間比率(直接税と間接税の比率のこと)は直接税の方が多いという政策がとられてきました。

ここ最近でもこの比率に大きな変化は見られませんが少し事情が変わってきています。

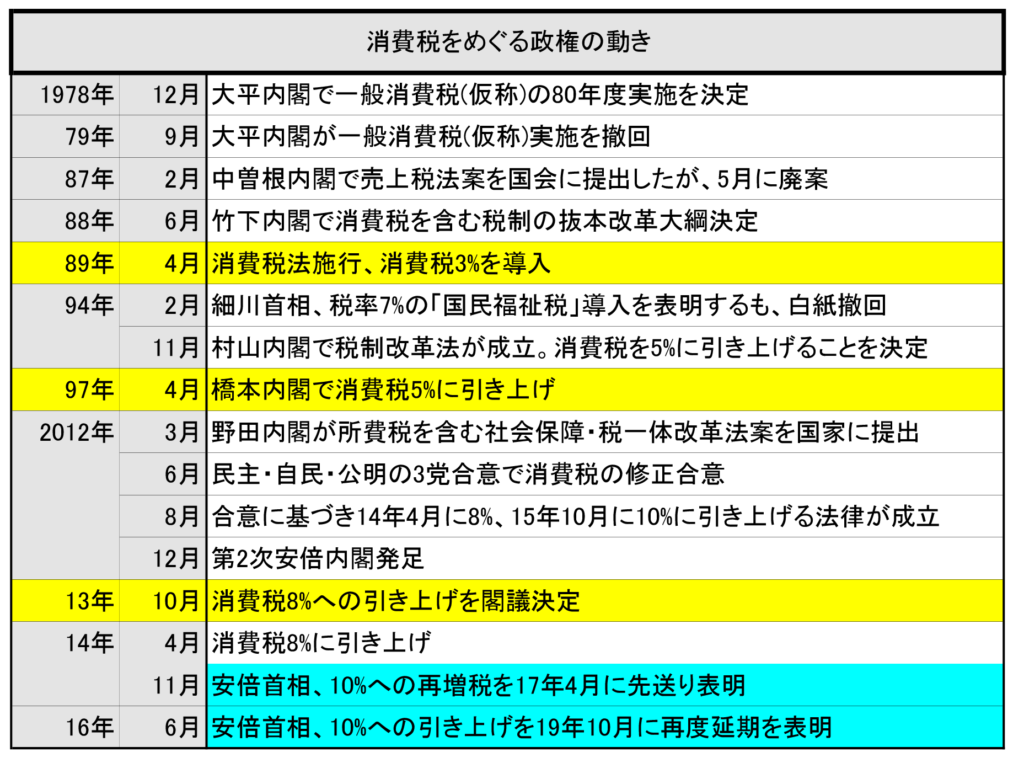

消費税の歴史

そもそも今では代表的な間接税である消費税も1989年に制定されているのをご存知だろうか?

ここで少し消費税の歴史について説明します。

消費税は1989年に竹下登首相の時に初めて制定されました。

一般の方の「消費」に直結する税金なだけに国民から猛反発を受けましたが、前回の記事でお伝えしたように当時から深刻な財政難と少子高齢化があり将来世代に負担を残したくないというところからしぶしぶ納得せざるおえない状況でした。

初めは3%でしたが、その後5%、8%、そして2019年10月には一部を除いて10%に引き上げられています。

平成の幕開けとともに制定されているのでまだ30年の歴史なんですね。

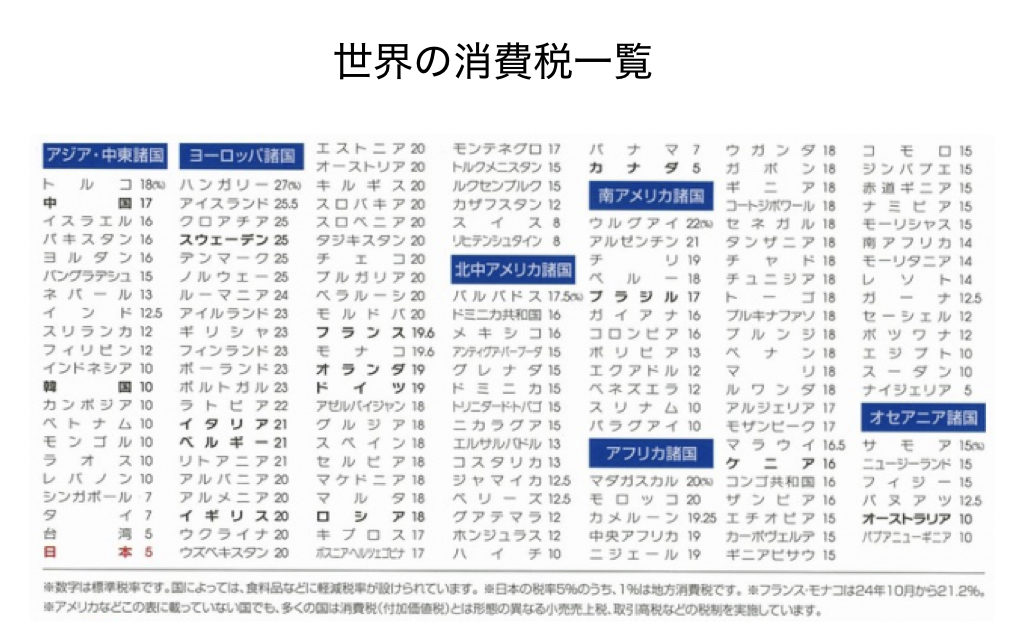

また海外に目を向けて見ると日本の消費税10%というのはかなり低いように見えます。そして日本はアメリカの後を追っているような傾向がありますのでまだまだ消費税は上がる可能性が高いと思われます。

軽減税率

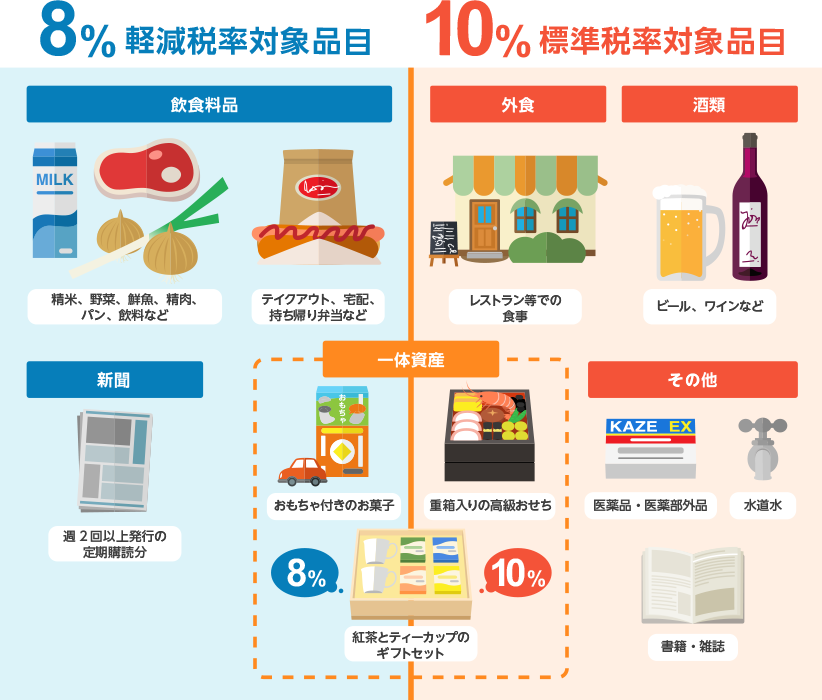

また最近では軽減税率という制度を利用する国も増えているようです。日本では主に店内だと8%であるのが、テイクアウトにすると10%になってしまうなどである。

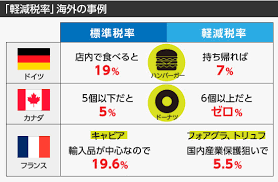

また世界を見渡して見ると、暖かい食べ物と冷たい食べ物などで税率を変えているケースや、面白いものだとドーナツの個数によって税率が違うなどもある。

理由は様々だとは思うが、日本だと2%ほどの差ではあるが世界では10%以上の差になってくるケースもある。給料は数年でそこまで変化しないのにも関わらずこの差はかなり大きな差である。これもあまり気にしていないとちりつもではあるが家計の圧迫につながっていくこともあるので取り上げました。

高額納税者長者番付

長者番付というものがあったのをご存知だろうか?

長者番付とは、2004年まで国税庁から毎年発表される高額納税者長者番付です。

戦後から目覚ましい発展により進化を遂げた日本は、庶民から嫉妬と羨望のまなざしで見られていた「長者番付」。かつて国税庁が公表していた高額納税者名簿のことだが、個人情報保護などの観点から廃止された。というのが表向きの理由です。確かに大金持ちともなるとそれだけで犯罪に巻き込まれるケースも少なくないと思うが、理由はそれだけではないように思います。

政府は庶民からお金持ちへ視線をそらしたいのではないかというのが私だけだろうか。

日本は海外と比べて贈与税や相続税が高い国である。それらが高いということはお金を持つと、お金持ちはタックスヘイブンやオフショアといった税率の低い国や地域に資産をおく傾向にある。そういったことを防ぐためにはお金持ちから取る税金を少なくする必要がある。そのために長者番付を廃止したのである。

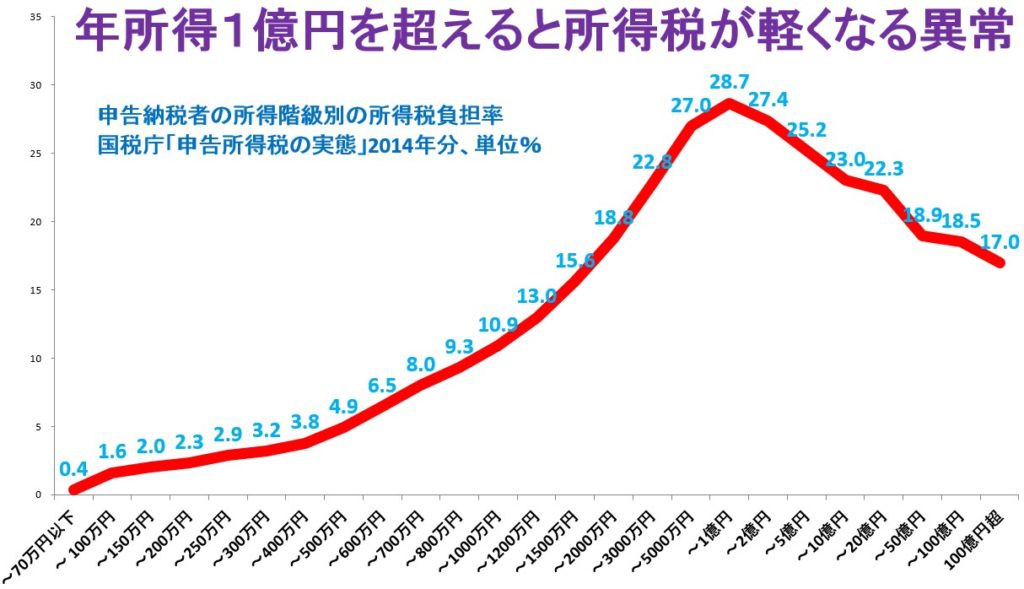

例えば所得1億円を超えると所得税が軽くなるという驚愕の事実もある。

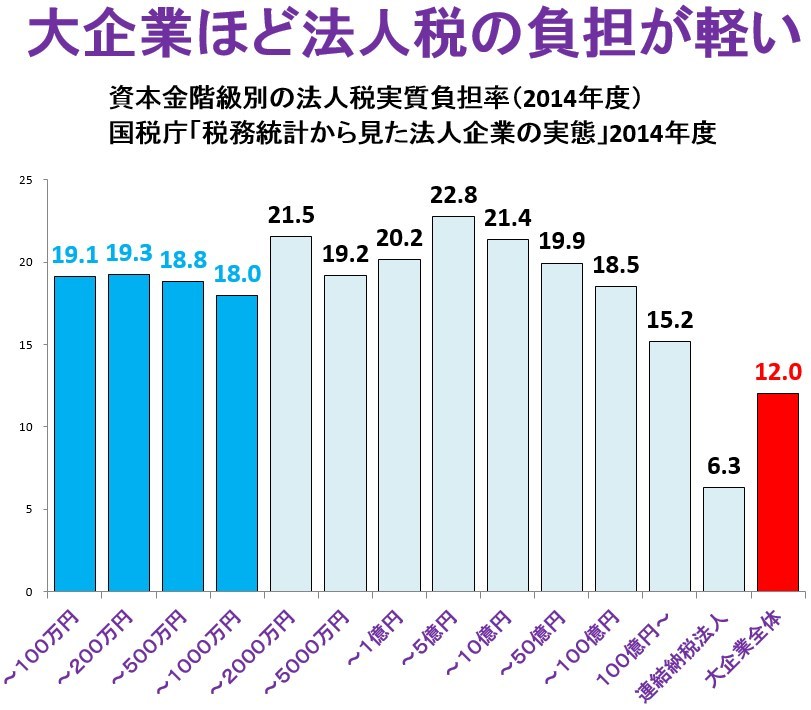

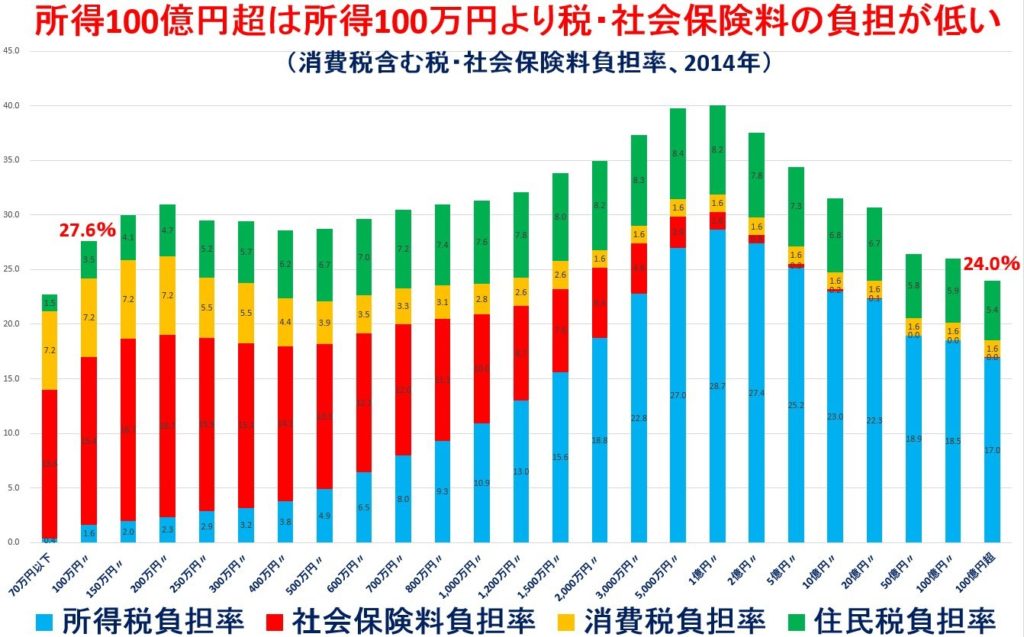

さらになぜ日本で金持ちから目をそらすように誘導するかを示すデータもあります。そこには日本は富裕層や大企業ほど税率が低くなっていることが示されています。

バブル崩壊後、消費税や社会保険料など「庶民の税金」は段階的に引き上げられているが、富裕層の負担すべき所得税、法人税、相続税などは、激減されているのです。

上のグラフに加えて、消費税と住民税と社会保険料を積み上げると、年所得100億円超の富裕層の負担は、年所得100万円の貧困層の負担より軽くなります。

これらのことから何を伝えたいのかというと、日本はお金持ちを優遇する政策にシフトしていっているということです。

しかし、これは不思議ではありません。

なぜなら世界の仕組みは私たちが想像できないような大金持ちが作っているからである。であればお金を持っている人たちに優遇される制度を作り、いかに自分たちが税金を納めなくても済むようにするのが自然ではないだろうか。そして当然のことながら世界で力をつけているのもお金持ちを優遇してきた国であるのも自然な流れである。

金持ちはしっかりと対費用効果が少ない税金のことをしっかり研究して、自分たちの資産をどのように費やし、何をすれば得になるのかを非常にシビアに計算しているのです。

一方でフリーターをはじめとした貧乏人はめんどくさいという理由で税金には無頓着なケースが多いことから、

「金持ちから1円の税金を取るのは、貧乏人から1万円取るより難しい」のである。

以上のことから日本ではこれからお金持ちから直接とる直接税よりも、消費税のような貧乏人から搾取できる税金を上げていくことが考えられる。

まとめ

これから消費税が上がっていくことが想定されるが、私たちにできることは

しっかりと税金のことを知ること、そしてお金持ちが利用している制度を利用することではないかと思う。

2000万円問題とともによく取り上げられているIdecoや積立NISAなどは言い換えると、

お金持ちが貧乏人から搾取するための制度などである。

であればこれらをやることが果たして僕たちが豊かになるかをよく考えて欲しい。

次回は景気の指針である、インフレなどについてお話しします。

コメント

[…] 前回の記事では日本と世界の税金に関する内容をお伝えしました。 […]